Ensayo | “Primeros días de una casa”, por Ileana Álvarez y Francis Sánchez

Esbozo biográfico.

Opiniones preliminares.

Acerca de la supuesta necesidad

y naturaleza de este libro.

I

Dulce María Loynaz (La Habana, 1902-1997) significa, para la historia de la literatura cubana, indudablemente una de las presencias más exuberantes y controvertidas, por sus profundos aportes a la poesía de habla castellana, y porque, a pesar de haberse debatido siempre en un drama íntimo de grandes proporciones, además desgarrada entre difíciles circunstancias históricas que le impusieron probarse a sí misma, pudo encauzar su destino en una obra dotada de vitalidad y belleza excepcionales. La huella que deja su creación literaria entre las nuevas generaciones, sin embargo, sobrepasa los límites de la tradición cubana, crece, y se imprime de manera notable en el panorama hispanoamericano, como uno de los misterios más auténticos que han aportado las letras de la isla.

Junto a Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, ella, «criatura de isla», desde su terruño, su «ausencia de agua rodeada de agua», protagonizó durante la primera mitad del siglo xx una apertura liberadora de calidad indiscutible en el discurso poético de la lengua de Cervantes. Discurso que, en términos generales, pero especialmente en lo tocante al género femenino, permanecía lastrado por un neorromanticismo decimonónico. Y esta victoria suya, este poner en libertad las fuerzas de la creación con una sustancia y emotividad como no se había visto, parece más admirable, como materia de milagro, cuando se advierte que lo logró a pesar de haber vivido presionada por múltiples y continuos acorralamientos.

Las resistencias que le impuso el mundo a Dulce María fueron muchas

Las resistencias que le impuso el mundo a Dulce María fueron muchas, enormes la mayoría, y muy pocas de esas murallas pudo echarlas abajo. Quizás su mérito más extraordinario radique precisamente en la capacidad que tuvo para convertir cada obstáculo en cimiento de su destino, y hasta qué punto aprovechó sus constantes estados de opresión para mantener vivos los hornos de la poesía. Como si hubieran sido pocas las coacciones que lastraron sus apetitos de libertad, incluso contra el estilo de vida asociado al bienestar y al confort tuvo ella que defenderse con especial denuedo.

Ventajas económicas recibidas desde la cuna —que para seres comunes habitualmente significan bálsamos, puertas anchas por donde cruzar llevando una existencia sin preocupaciones—, la pertenencia a la burguesía criolla, siendo además una dama, y hermosa, significaron trampas no menos lacerantes, puestas en el camino de quien ambicionaba organicidad plena como poetisa y estaba llamada a convertirse en una voz de mando entre las voces más adelantadas del siglo xx.

Su paso por el mundo reúne todos los ingredientes de un argumento novelesco. Por esa atracción que ejerce su biografía, lamentablemente la comprensión de la obra, y especialmente la poética, todavía hoy suele difuminarse dentro del común replanteo anecdótico de su figura. No obstante, por esa misma aureola que la ciñe aún después de su muerte, y porque asumió su oficio como parte sustancial, aparte de que fue precisamente una mujer injustamente ignorada durante gran parte de su vida, creemos que es oportuno repasar su biografía antes de enfrentarnos al estudio de la obra lírica.

Solo el amor por el arte les concedió campo abierto donde ampliar sus experiencias

Nació en La Habana el 10 de diciembre de 1902. Hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, quien compuso el Himno Invasor que guió a las tropas cubanas en el avance desde Oriente hacia Occidente. Fue bautizada como María de las Mercedes, pues así se llamaba su madre, Mercedes Muñoz Sañudo, dama heredera de una de las fortunas más notables del país.

Siendo solo una niña quedó marcada por el divorcio de sus padres, lo que la sumió en un temprano sentimiento de desolación.

Aquel naufragio del matrimonio, la avergonzaba, quizás entre otros motivos porque la ley de divorcio se había implantado recientemente y el de sus progenitores era el tercero que se llevaba a efecto en el país. Creció, como sus tres hermanos, bajo la prohibición absoluta de salir a la calle. No asistieron a colegios. Diariamente llegaban a su casa por docenas los profesores más capaces de la época, contratados para instruirles. Dulce María, Flor, Enrique y Carlos Manuel recibían clases en el mismo laberinto hogareño donde debían ingeniárselas para mantenerse entretenidos día y noche. Solo el amor por el arte les concedió campo abierto donde ampliar sus experiencias.

Mercedes Muñoz sentía pavor hacia el mundo exterior, y labraba en torno a los hijos una red de prohibiciones. Su miedo irracional escondía raíces profundas que se clavaban en los años de la infancia, cuando un día, al visitar la casa de sus abuelos como acostumbraba a hacer para compartir mimos y juegos, pasó por la experiencia trágica de descubrir a los dos ancianos asesinados. Horror inexplicable para una niña, que se multiplicó en innumerables fatigas y desdichas, al verse lanzada de pronto a la miseria, mientras el gobierno colonial retenía las riquezas de la familia hasta tanto se aclarasen los móviles del crimen.

Mujer severa y sensible, la madre, sin embargo, entregada por entero a proteger y timonear la vida de sus hijos, tomaba frecuentemente el pincel y la aguja para llenar su casa de paisajes y bordados que, al decir de Dulce, parecían soñados. Aquellas aficiones, terminaron despertando en las mentes infantiles la sed por las aguas subterráneas de la poesía. El padre, el General, como le llamaban todos en casa, visitaba frecuentemente a sus vástagos, y un día, puesto al tanto sobre los versos que componía tímidamente la hija mayor, se presentó con ella en el periódico La Nación para interceder, contra su voluntad, a favor de que la publicasen.

Un joven visita una casa de La Habana, encuentra por azar una carta rubricada con nombre femenino, y la lee al descuido, llevado por ligera curiosidad; cuando termina su repaso, está ardiendo en deseos de conocer a la muchacha capaz de escribir palabras tan especiales, por lo que memoriza el número de teléfono anotado en una esquina y corre a llamarla. Ese día la voz que llega a Dulce, viril y cálida, le da un vuelco en el corazón. Ambos se necesitan, y empiezan a comunicarse. Pero el joven es impetuoso, quiere hacer públicos sus propósitos demasiado pronto, aunque ella ponga objeciones.

El muro en torno a los instintos de libertad de Dulce, violentamente se agigantó

La madre, administradora celosa del hogar, presta siempre a tomar el látigo si olfateaba peligro, reaccionó con rostro adusto cuando un hombre pobre, Pablo Álvarez de Cañas, miembro de una familia de emigrantes canarios, quiso formalizar su noviazgo con la muchacha de rica herencia, quien ya era centro de las tertulias familiares por sus versos y su gracia al declamar. El muro en torno a los instintos de libertad de Dulce, violentamente se agigantó.

Desde aquel instante Pablo y ella no encontraron fácilmente un resquicio para intercambiar cartas o llamadas telefónicas. Algunas de esas cartas, cruzadas en secreto, irían a parar con el tiempo a la novela Jardín (Empezada a escribir en 1928, terminada siete años después, dejada inédita hasta 1951) y a libros como Poemas sin nombre. Pactaron fidelidad eterna. Sus caminos se separaron, pero él —le dio su palabra— siempre iba a estar esperándola. Lo cierto es que, en aquel momento del pacto, no podían imaginar que solo después de 24 años de haberse conocido es que iban a darse cita en un restaurante de La Habana para recuperar su amor.

La primera vez que Dulce anduvo sola lejos de casa, fue para ir a examinarse en la universidad. Derecho Civil determinó la madre que estudiasen los cuatro hermanos. Presentada un día al examen de Historia Natural, hizo una buena exposición oral, pero inesperadamente desaprobó, porque desconocía que debía entregar tres cuadernos donde describiera a veinte ejemplares de los reinos animal, vegetal y mineral. Con la rabia contenida, por lo que interpretaba como una injusticia, organizó una venganza muy personal: escribió veinte poemas (1927), haciendo descripciones sintéticas de los ejemplares escogidos, para leérselos al tribunal en la próxima oportunidad.

Y hubiera llevado a cabo su maldad, de no haber sido descubierta a tiempo por un catedrático amigo de la familia que supo prever cuáles serían las consecuencias. Un solo cuaderno de aquellos tres sobrevivió a la poca estima que Dulce sintió desde el primer instante por lo que consideraba un juego, fue publicado en la revista Revolución y Cultura (1985) bajo el nombre de Bestiarium. Importantes antologías vendrían a amplificar desde temprano su talento: La poesía moderna en Cuba (1882-1925), de Félix Lizaso y José Fernández de Castro (1926); y La poesía lírica en Cuba, de José Manuel Carbonell (1928).

El arte hace más libres a los jóvenes

Ella integra junto con sus hermanos una rara constelación de seres marcados por el demonio de la poesía. Escriben, tocan piano, dibujan y juegan mientras adquieren extraordinaria cultura. Quienes visitan la casa quedan impresionados cuando asisten al concierto de la orquesta donde, en unión a otros primos, cada uno luce especial talento. El arte hace más libres a los jóvenes. Los poemas «Vesperal» e «Invierno de almas», publicados en 1919 en el periódico La Nación, y «Humos de opio» en El Mundo, traen al hogar la alegría de las primeras obras impresas. En estos versos crepusculares laten las atmósferas de Oriente por las que suspira. Diez años más tarde, va a recorrer en compañía de su madre las tierras de sus sueños. Visita Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto.

El viaje está plagado de poesía, pero también de peligros. El tren en que viajan es tiroteado por la banda del jefe Abd-El-Krim, y Dulce, orgullosa, se niega a lanzarse al suelo. La recompensa más alta que recibe, por incursionar en tierras desconocidas, es la entrada a la tumba del rey Tut-Ank-Amen. Queda hechizada ante el adolescente que ha sido detenido en su puro esplendor. Al regreso, mientras el barco en que viaja atraviesa el Mediterráneo, dedica a Carmen Conde una copia a mano de su «Carta de amor al rey Tut-Ank-Amen», dando inicio a una gran amistad con quien sería la primera mujer en ocupar asiento en la Real Academia española.

Lorca llega a la casa en marzo de 1930, atraído por la poesía de Enrique, de quien ha leído varios textos en revistas de Madrid. El poeta granadino se aloja bajo el mismo techo que los hermanos iluminados, y comparte con ellos su exótico reino. No prefiere a Dulce, quizás por faltarle el toque de locura que es evidente en los demás. Ella, para el gusto de Lorca, se muestra quizás excesivamente disciplinada, impone reglas y normas de convivencia que sus hermanos han subordinado al genio y al instinto, incluso es quien lleva los asuntos jurídicos de la familia.

Flor Loynaz es diferente, capaz de irse a beber a una taberna del puerto, fumar tabaco en público y ser probablemente la primera mujer que maneja un automóvil en Cuba. Enrique anda siempre extraviado en amoríos. Carlos Manuel, nervioso, martirizado, tal vez contra su propia voluntad da a conocer el aliento oscuro y febril de un genio. Y a este último es al que Lorca elige para compartir su estadía en el trópico, juntos vagan por los campos de Cuba en busca de aventuras. El andaluz llama a esta mansión «mi casa encantada».

Todos los hermanos son reacios a la luz. Se sienten más identificados con los rincones de la casa y las páginas de los libros que con los ambientes de su país. Todos experimentan como un pecado la publicación de los poemas que han madurado en sus más íntimas abstracciones. Enrique, quizás el de mayor misticismo, dejará varios libros inéditos. Flor pondrá la literatura a los pies de su necesidad de sentirse libre y mostrarse dueña de sí, insumisa siempre. Carlos Manuel es el poeta de hado trágico, y el que más en serio se toma la música, pero víctima de su espíritu autodestructivo llegará al colmo de quemar toda su obra: junto con su creación propia, valiosa, ese día arde el original de El público que Lorca le había regalado.

Tertulias conocidas como «Las juevinas» hacen coincidir en el hogar de los Loynaz a lo más selecto de la intelectualidad habanera

Tertulias conocidas como «Las juevinas» hacen coincidir en el hogar de los Loynaz a lo más selecto de la intelectualidad habanera. Allí, además, toman hospedaje los poetas ilustres que pasan por Cuba. Alejo Carpentier se inspirará en la magia que rodea a esta familia para escribir su novela cumbre, El siglo de las luces, que le valdrá convertirse en el primer latinoamericano distinguido con el premio Cervantes. Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral están entre los viajeros que reponen fuerzas y avivan sus energías a la sombra de los espíritus delicados.

En 1944 Pablo Álvarez de Cañas, periodista del periódico El País, guarda entre sus pertenencias más caras el primer libro publicado por Dulce, Versos (1938), y ha leído en la prensa que ella acaba de divorciarse de su primo Enrique de Quesada Loynaz. No anduvo dándole muchas vueltas a la idea, simplemente la llamó por teléfono y solicitó un encuentro. Dulce lo esperó sentada a la mesa de un elegante restaurante, con su fuerza y fe innata, después que había pasado por la situación humillante de que su primer esposo, su primo Enrique, le recriminara por no quedar embarazada y saliese a buscar hijos fuera del matrimonio.

No aceptó la derrota que el esposo insensible quería imponerle, aunque haber escrito el poema «Canto a la mujer estéril» (Definido por Concha Espina como «poema fuerte, pavoroso y estremecedor») un año antes de sus bodas (1937), la hiciese padecer un extraño sentimiento de culpabilidad. Y el fuego prende nuevamente en su pecho, cuando la voz amorosa idealizada en sus poemas, surge desde el fondo de su juventud para estremecerla y acariciarla. Tras la llamada de Pablo queda concertada la primera cita, retoman el control de sus vidas y sus sueños. Por fin, en 1946, contraen matrimonio.

«María es hoy, y de todo corazón lo creo, la primera mujer de América»

Dulce se imponía a sí misma la soledad como condición para amasar una obra poética fuerte que venciera al tiempo, aunque la soledad, sentirse arrancada del mundo, fuese ya su destino. Pero Pablo era el hombre vigoroso, sociable y extrovertido, y gobernaba sobre ella con la autoridad del amor probado en constantes afectos. La animó a tomar el sol y respirar aire libre, y ella se dejó empujar. Viajaron por Sudamérica.

En Montevideo conoció en 1946 a Juana de Ibarbouru, a quien le leyó sus poemas, y de la que recibiría tiempo después una opinión que ni siquiera imaginaba posible: «Dulce María Loynaz dejó en mí una impresión tan profunda, que prefiero no repetir el encuentro con la poetisa. Quiero guardar para siempre aquella primera impresión. Ella ha dicho que me admira, ¡cómo entenderlo, si quien lo dice es más grande que yo! Dulce María es hoy, y de todo corazón lo creo, la primera mujer de América».

A Madrid llega en 1947. La experiencia de su lectura en el Ateneo nunca se borrará de su mente. ¡Tanto público reunido! Fue preciso desalojar las tribunas altas por temor a que se derrumbasen. Luego, en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria, más de mil personas apretujadas para escuchar en silencio sus versos y, al cabo de una sesión intensa que culmina con la lectura de «Carta de amor al rey Tut-Ank-Amen», ovacionarla hasta el delirio. La prensa recoge su éxito, acreditadas firmas dan testimonio: Melchor Fernández Almagro, Concha Espina, Carmen Conde y Gerardo Diego, entre otros. Y, como parte del tributo público, la Editorial Nacional le solicita un libro.

No quiere abandonar Madrid hasta dar por terminados los poemas, entregarlos al editor y descubrir por fin en todas las vitrinas de la ciudad su segunda producción lírica: Juegos de agua. A esta alegría por su nuevo título, se suma el honor de recibir la Cruz de Alfonso X El Sabio. Surge la iniciativa de la condecoración en medio de una circunstancia muy tensa entre los gobiernos de Cuba y España, después que su patria votara contra la entrada del país europeo a las Naciones Unidas. Antes que rechazar la distinción, prefiere poner como condición que el acto se celebre en la Embajada Cubana. De Madrid viaja a Sevilla, y en el Ateneo de esta ciudad vuelve a aclamarla una multitud identificada con su sensibilidad. Juntando las rosas que le dispensa el auditorio sevillano, hace un ramo para la tumba de su compatriota Gertrudis Gómez de Avellaneda.

La década de los cincuenta es el período en que se publican o reeditan en España la casi totalidad de sus libros

En 1950 ha podido finalmente mudarse con su esposo a una casa propia, libres de la influencia grave de su madre, y un año después la novela lírica Jardín, aparecida en Madrid por la editorial Aguilar, sella la apoteosis de su fama internacional. La década de los cincuenta es el período en que se publican o reeditan en España la casi totalidad de sus libros. Asiste al V Centenario del nacimiento de los Reyes Católicos (1953), donde la honran al brindarle la cátedra de Fray Luis de León, en la Universidad de Salamanca, para dictar su conferencia «La influencia de los poetas cubanos en el modernismo». Participa como delegada en el «II Congreso de poesía» que se inaugura en Salamanca, presidido por Azorín; es designada vicepresidenta del Congreso.

Su viaje a Canarias (1951), significó, en un principio, que Pablo cumpliera la promesa de llevarla algún día a su tierra natal. Pero las míticas Islas Afortunadas sobrepasaron cualquier expectativa, y terminó hondamente enamorada de la patria del esposo, paisaje, historia y leyendas, al punto que quiso dejar unido para siempre su nombre al de Canarias, y así lo logró escribiendo Un verano en Tenerife. Ya en Santa Cruz de Tenerife, en 1947, habían reeditado Versos, su ópera prima. Ahora la nombran Hija Adoptiva del Puerto de la Cruz, y pronuncia en el Ateneo de La Laguna el discurso «Mujer entre dos islas».

Su libro sobre las tierras aladas, sin menoscabar el afán manifiesto de interpretar la psicología del canario y erigirse en testimonio sensorial, libro de viaje, realmente deviene un haz lírico, balance hecho por la poetisa a sus ricas y diversas potencias creativas. Pone punto final a su peculiar diario de viaje el 10 de abril de 1958, en la finca Nuestra Señora de las Mercedes, cerca de La Habana, tras casi seis años de redacción en que se ha mantenido luchando con las palabras para aquilatar su antiguo y breve paso por las islas.

Vuelve a la capital española y a su Canarias querida, para dictar conferencias, y se despide con la publicación de Un verano en Tenerife. Al año siguiente la municipalidad Santa Cruz de Tenerife acuerda designar una calle con su nombre. Son los signos que marcan el final de una intensa vida pública, y el declive hacia un largo período de soledad y olvido. Al decirle adiós a España en 1958, deja atrás su etapa más fructífera. Nunca, hasta el crepúsculo de su vida, volvería a sentir tanto afecto.

El regreso a la patria la encara a la revolución cubana

El regreso a la patria la encara a la revolución cubana y el torbellino social que descuaja a la sociedad anterior. Su pertenencia a una familia acaudalada, más las relaciones de Pablo como periodista con los personajes que ahora caen en la cárcel o marchan al destierro, los hace sentirse inseguros. Tras un breve viaje a Estados Unidos para visitar a una prima, ya no vuelve a poner pies fuera de Cuba. Se encierra en su casona del Vedado. Resiste por igual la ignorancia y frialdad de la intelectualidad emergida al poder, como las invitaciones a marchar al exilio. Su editor, Manuel Aguiar, le ofrece cátedra en la Universidad de Madrid.

Múltiples propuestas recibe para ocupar posiciones relevantes fuera de Cuba. Considera esta posibilidad como una cobardía, y se envuelve con las palabras que todos conocen y repiten, frase siempre a flor de labios: «la hija de un general no abandona su patria». Su antiguo mundo está desapareciendo bajo sus pies. El General, el padre severo y propicio siempre como una roca fundacional, muere (1963), y es sepultado con honores militares. Tres años después debe sobreponerse también a las pérdidas de su madre y de Enrique, el hermano noble a quien se sentía unida como carne de su carne.

La entrada del Ejército Rebelde a La Habana (1959) inició precisamente el mismo año en que fue electa Miembro de Número de la Academia Cubana de la Lengua. Siete años después recibe asiento en la Real Academia de la Lengua Española, convirtiéndose en una de las cinco mujeres que disfrutan tal jerarquía. Y precisamente a los menesteres de la Academia Cubana, como presidenta, se dedica por entero. Su casa es la sede. Los vetustos centinelas del idioma entran sistemáticamente a la mansión del Vedado, para celebrar asambleas y dirimir asuntos apartados del violento acontecer nacional, sesiones que ella dirige como un ritual órfico, concentrada en las formalidades propias de la institución científica, dejando a un lado su emoción, su protagonismo como la poetisa excepcional que es.

Sola, cae en un abismo de dudas y remordimientos

El último rasgón practicado sobre la hoja en blanco para extraer un poema, ocurre en 1961: este texto («Poemas del insomnio») tendría que esperar exactamente treinta años para pasar a la letra de imprenta. Desde aquí en adelante, su estro lírico enmudece. Es el mismo año de los bombardeos a aeropuertos de La Habana y la invasión por Bahía de Cochinos. El ejército invasor es derrotado, el gobierno revolucionario se radicaliza. Pablo, que ha marchado a Estados Unidos aparentemente por un tiempo corto, no vuelve.

Vienen días difíciles como la Crisis de Octubre que propaga el temor a una inminente guerra nuclear. Jamás entendería la partida de su esposo cuando todo estaba en peligro. Sintió que su pecho se helaba al perder al hombre que era su principal apoyo espiritual y su mejor promotor literario. Sola, cae en un abismo de dudas y remordimientos. Deja de ejercer la abogacía y escinde sus relaciones con las editoriales. La soledad es su torre. En una carta de 1976, confiesa: «Hace muchos años que no leo nada nuevo, ni me reúno con gentes de letras que no sea con mis venerables, sabios y casi octogenarios compañeros académicos».

Cuando el esposo enferma en el exilio, le pide que regrese a su lado. Él vuelve en 1972, tras diez años de ausencia, pero sufre descontrol muscular, apenas puede valerse. Personalmente ella lo cuida y alimenta, comprobando con angustia la sombra pálida en que se consume el mismo varón jovial y fuerte que animara sus grandes pasiones, hasta el último momento (3 de agosto de 1974), en que le cierra los ojos. Crece un poco más el vacío en torno a sus pasos que evitan salirse del círculo del hogar.

Sufre un silencio cómplice a su alrededor, vive de nostalgias, más pendiente del pasado que del presente. No tiene lapiceros y usa un lápiz para escribir algunas cartas. Los perros callejeros hallan asilo en su casa y ella placer en darle nombres. Pero se sabe grande aun en su caída. Una muestra de su epistolario, fechada en 1974, trae esta sentencia: «Yo no soy más que eso, una criatura solitaria, quedada al margen del camino. Quedada, pero no arrodillada. No sometida, ni siquiera al dolor».

Su mundo —costumbres, lugares, personas— va desapareciendo ante sus ojos

Su mundo —costumbres, lugares, personas— va desapareciendo ante sus ojos, que también pierden la capacidad de penetrar en los renglones. Sobrevive a todos sus hermanos. Flor, su Bebita, la mujer independiente por excelencia, muere entre sus brazos en una lucha terca contra el cáncer, y la pérdida le aprieta el corazón como ninguna otra, porque con ella desaparece su última atadura al pasado, el último vínculo con la única realidad de la que se está nutriendo vivamente.

Tanto ella como sus hermanos, habían aprendido durante la vida de intramuros a rendirle culto a los objetos, y velar por los detalles, cuidando la importancia simbólica real que cumplía cada cosa en sus vidas. Por eso, al morir Flor, recuerda el poema de la hermana, donde estampara tal vez sin proponérselo su último deseo: «En cuanto a mí casi, no pido nada. / Solo que pongan en mi mano helada / el eslabón de una cadena rota». Y, complaciendo a la hermana, arranca el eslabón de una vieja cadena y lo deposita entre sus dedos marchitos.

El intercambio epistolar que inicia con Aldo Martínez Malo en la década de los setenta, va a suplir por completo su antigua vitalidad. Admirador sincero, el hombre sencillo venido desde la cercana ciudad de Pinar de Río, entró en su vida, se atrevió a presentarse ante la figura soberbia que permanecía inquebrantable, y trabaron amistad. Amistad fecunda, caracterizada por un continuo ir y venir de cartas, sin las cuales nunca se tendría una aproximación veraz a su carácter y su complejo entramado sentimental. Fueron escasísimas las

veces que accedió a presentarse en público durante esta época, una de ellas memorable cuando viajó a Pinar del Río para el primer homenaje que se organizaba en Cuba a su hermano Enrique, allí permitió se diera a conocer al auditorio su poema «La novia de Lázaro», que siete años después integraría su último atadillo de inéditos dado a conocer: Poemas náufragos (Letras cubanas, 1991).

A Aldo le entregó una joya rara en su bibliografía, libro que tenía el mérito de constituir su único parto en más de treinta años, con la condición de que fuera publicado después de su muerte, o por lo menos después de 1990. Fe de vida, biografía con que rinde homenaje a Pablo, prosa austera que apunta estéticamente al polo opuesto de su novela lírica, fue presentada por ella misma en 1993, en el Centro Hermanos Loynaz que los pinareños habían inaugurado tres años antes con la misión de salvaguardar la herencia cultural de la familia. A punto estuvo de alzarse en 1987 con el premio Cervantes, entonces obtenido por el mexicano Carlos Fuentes. Recibió ese año el Premio Nacional de Literatura. De súbito, los agasajos comenzaron a sucederse aceleradamente.

…fue descubierta como un filón de oro entre las sombras

Y la poetisa que durante más de treinta años se había mostrado consecuente con su amor por el silencio, permaneciendo firme tras los muros y jardines de su casa, de pronto fue descubierta como un filón de oro entre las sombras, cuando recibió el premio Cervantes de 1992. Quien a lo largo de su isla apenas era conocida por raras ediciones en el extranjero, principalmente con la noción que brindaban viejas antologías, o por una escueta recopilación de sus versos (Poesías escogidas, de la editorial Letras Cubanas, se presentó en el Palacio del Segundo Cabo un año después de saberse que la Real Academia la había nominado al Miguel de Cervantes de 1984), fue publicada a partir de entonces dentro de su país con la seriedad y prolijidad que mereciera desde siempre.

Por suerte vivió para ver cómo, en poco menos de una década, todos sus libros eran impresos en Cuba y recibían la acogida reservada a los clásicos. En una nota que introduce a la primera edición cubana de Un verano en Tenerife, firmada precisamente el verano del año que los reyes de España le entregaran el más alto galardón de las letras hispanas, se regocija: «Debo decir que el trabajo que haya podido representar la revisión de la obra, se ha visto compensado y estimulado por la acogida dispensada a otros libros míos». Sin sumarse al carro de la victoria, sentada en su tienda a ver pasar el cadáver del olvido, tuvo tiempo para sentir cómo regresaban a sus manos todos los homenajes.

Al cerrar definitivamente sus ojos, la madrugada del 27 de abril de 1997, sin dudas debió tener la sensación de que a su memoria, a su obra y al legado histórico de su familia, ya nunca volvería a faltarle el calor humano. Mientras se oía el Himno Invasor compuesto por su padre, el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue llevado en andas desde la capilla de la necrópolis de Colón hasta la tumba familiar.

Sus restos mortales, como era su deseo, quedaron depositados junto a los de Pablo, precisamente un 28 de abril, fecha de nacimiento de quien provocara sus más exaltados poemas de amor.

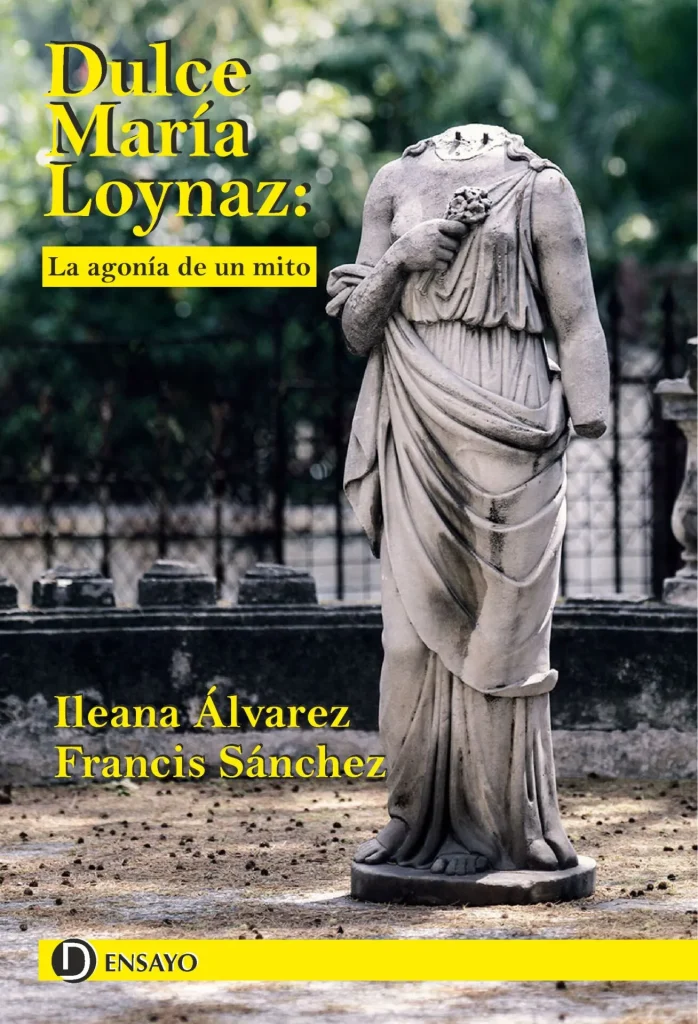

Texto tomado del libro de ensayo Dulce María Loynaz: La agonía de un mito

(Ediciones Deslinde, Madrid, 2023), de los escritores Ileana Álvarez y Francis Sánchez.

Responder