Tres autores secretos de América Latina: Yadira Calvo, Ángel Felicísimo y Lizandro Chávez

Continúo acá una serie en la cual quiero ir presentándoles, de manera más o menos regular, autores secretos de América Latina harto interesantes de la literatura latinoamericana, en este caso los tres ya muertos, y de los cuales se sabe poco, o nada, fuera de las fronteras de sus países. Esto debe de ser un producto natural de la llamada fraternidad latinoamericana, la cual —en según qué casos— recuerda a veces la de Caín y Abel.

Yadira Calvo, Costa Rica

En septiembre del 2020 me escribió con carácter urgente una joven amiga muy querida, de Costa Rica, pidiéndome para ese mismo día una cuartilla enumerando los méritos de Yadira Calvo, de cara a ser propuesta como una de las mujeres del bicentenario de la independencia del país.

En un primer momento me pareció raro. Escribir, yo, español, una página sobre los méritos de Yadira Calvo para semejante celebración patria. Pero al seguir reflexionando sobre el tema me dije que era un índice muy significativo de cómo se refleja la condición de ser mujer en la vida de una comunidad. Como si en general los méritos de las madres de familia anónimas no fuesen algo tan evidente y tan palmario que de ello ni se habla. Como si en particular los de una Yadira Calvo, en el terreno del ensayo y de la lucha feminista, necesitaran ser avalados por testimonios de terceros: https://www.inamu.go.cr/yadira-calvo-fajardo

No me vanaglorio de ser un buen conocedor de la historia de Costa Rica y por ende carezco de criterios para evaluar el aporte femenino a lo largo de los 200 años de independencia del país. Pero puedo extrapolar algunas experiencias personales. Sólo he estado una vez allí, durante casi todo el mes de octubre de 1984, y sin embargo, si hago balance, después de 35 años, mis amistades ticas incluyen en su número sólo cuatro varones (uno de ellos mi inolvidable amigo don Paco Amighetti) mientras que el de mujeres supera con creces la docena. Y no sólo eso: aliento la convicción de que mi experiencia no es única.

Con Yadira me unen los lazos de un epistolario que empezó en mayo del 2005, cuando alertado por un artículo de Habib Succar supe del expolio a que habían sometido su retiro en la playa de Dominical, orilla del océano Pacífico. Sin conocerla personalmente, de inmediato le escribí en señal de solidaridad, y a partir de entonces se trenzó una amistad que considero una de las mejores páginas de mi biografía.

Poco después tuve sus libros en mis manos, y literalmente los devoré. En ellos (“lo digo y no me corro”, © by César Vallejo) aprendí harto más de feminismo que en los dos tomos canónicos de Simone de Beauvoir, de lectura indeglutible. Siquiera fuese sólo por ellos, es para mí de una evidencia suma que el nombre de la autora debe figurar entre los próceres de la historia tica. Y si no, pues peor para ella: digo para la historiografía, no para Yadira, porque Yadira y su obra, por dicha (como los ticos donosamente me enseñaron a decir) están muy por encima de esas contingencias que son las efemérides. Por muy bicentenarias que sean.

Ángel Felicísimo Rojas, Ecuador (1909-2003)

A uno de los autores más formidables y menos conocidos de la literatura latinoamericana, el ecuatoriano Ángel Felicísimo Rojas, lo conocí gracias a un amigo inolvidable, el boliviano Óscar Zambrano, uno de los talentos mayores del periodismo en nuestra lengua, malogrado infelizmente en plena madurez creadora. Oscar, en cuyo apartamento de Berlín me alojé durante muchos años por los días del festival de cine de la ciudad entonces dividida por el muro, fue quien primero me mencionó el nombre de don Ángel, en una de aquellas tertulias de sobremesa, tras la cena, que a veces se prolongaban hasta altas horas de la madrugada.

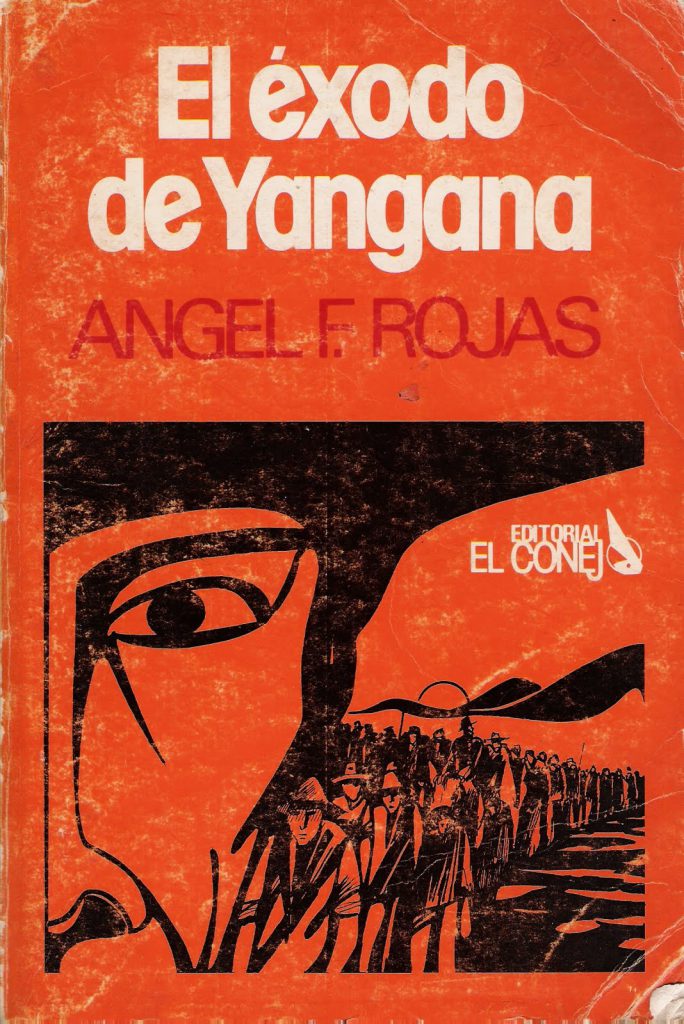

Ángel Felicísimo Rojas es el autor de una obra más bien escasa en títulos: un par de volúmenes de cuentos, dos o tres novelas, muy poco más. Pero entre esas dos o tres novelas se cuenta una, polifónica y genial: El éxodo de Yangana, que publicó Losada en Buenos Aires tan pronto como en 1949, sólo que excepto en su país pasó desapercibida.

Para peor, en esos años, recién concluida la Guerra Mundial, la literatura latinoamericana era además una ilustre desconocida en Europa y en los Estados Unidos: ni siquiera el Premio Nobel del 45, a Gabriela Mistral, despertó la atención de los editores.

Aventuro aquí la para nada exagerada hipótesis de que si El éxodo de Yangana se hubiese publicado en los años sesenta, hoy se veneraría el nombre de don Angel Felicísimo Rojas al lado del de Juan Rulfo y bastante por encima del de harto renombre explotado (en el doble sentido de la palabra) por el inefable boom.

En 1984 viajé por una semana a Quito, y una de mis primeras providencias fue buscar una librería y comprar El éxodo de Yangana, en una edición popular, en dos tomos, que entretanto regalé porque don Ángel, a quien años después contacté por carta y por llamadas telefónicas, me regaló un ejemplar dedicado personalmente: “Para mi nuevo amigo Ricardo Bada, quien conoce y aprecia este libro, en testimonio de agradecimiento. [Firma:] AFRojas 1999”.

Uno de mis mayores deseos era viajar a Guayaquil para poder platicar con él, con cuya amistad me estaba honrando. Pero no pudo ser. Cuando finalmente hubiera podido hacerlo, tras mi jubilación, murió a la edad de 93 años, el 21 de julio de 2003.

Latinoamérica y España tienen una deuda de gratitud con el hombre que inventó un realismo más que mágico cuando todavía el término era desconocido. Con el hombre que hizo revivir en tierras ecuatorianas el paradigma de Fuenteovejuna. Con el autor de El éxodo de Yangana, con don Angel Felicísimo Rojas.

Lizandro Chávez Alfaro, Nicaragua (1929-2006)

Lizandro Chávez Alfaro, un amigo del alma y un grandísimo escritor. Aquí les copio un enlace, para que al leerlo se enteren de quién fue y qué obra nos dejó Lizandro Chávez Alfaro: http://www.mcnbiografias.com/appbio/do/show?key=chavez-alfaro-lizandro

Lo hago así porque poseo un texto inédito de Lizandro que deseo darles a conocer, no sin contarles la historia de su génesis. En la década de los ochenta, del siglo pasado, uno de los mejores suplementos culturales del mundo (el mejor, según Carlos Fuentes) era el de Diario16, en Madrid, a cuyo consejo editorial me honra el haber pertenecido. Ya casi al final de la década, a la redacción se le ocurrió la idea de pedir a destacados intelectuales de todo el mundo, pero con clara preferencia del iberoamericano, que escribieran la contratapa del suplemento bajo el rubro MI LIBRO FAVORITO. La cosecha fue fabulosa, y un editor con despierto sentido de la oportunidad podría publicar un libro de lo más enjundioso con el producto de aquella idea.

A mí se me dio el encargo de activar los contactos con escritores latinoamericanos que eran amigos míos y quisieran participar en el proyecto. Y claro que quisieron, incluso conservo los manuscritos de cinco textos que no llegaron a publicarse por la debacle que se abatió sobre Diario16 y acabó con la publicación y su suplemento. Son los de la colombiana Fanny Buitrago, el chileno Hernán Valdés, el peruano Antonio Cisneros, el cubano Miguel Barnet y mi bueno y querido Lizandro Chávez Alfaro, entonces embajador nica en Budapest.

Sabedor de lo lento que molían las muelas del molino contable de Diario16, a varios de los autores, entre ellos Lizandro, les adelanté el honorario de mi propio bolsillo, esperando que reembolsaría tales adelantos cuando los textos se publicaran. Fue una inversión fallida pero de la que no me arrepiento, pues ello me permite ofrecerles acá, con la conciencia muy tranquila, un texto imperdible y hasta ahora inédito, el texto de Lizandro sobre Hambre, de Knut Hamsun.

Mi libro favorito: Hambre, de Knut Hamsun

Por: Lizandro Chávez Alfaro

A Ylajali Moncada

La lectura de Hambre, de Knut Hamsun, fue un encuentro con mi propia imagen, tan raída como dispuesta a no ceder. En esa edad fabulosa que nos arranca de la infancia y a la vez nos lanza sin piedad a nuevas expectaciones, hay lecturas que caen exactas sobre el alma joven.

Si me atrevo a re–presentar un autor en desuso, por qué no acudir a la palabra desprestigiada: alma. Sólo en ella puedo apoyar la idea de esa absoluta capacidad de creencia mimética, ese poder asociativo que, leyendo, un día me hizo jurar que nunca amaría a nadie que no fuera o pareciera Isadora Duncan, o que en otro momento me llevaría al fracaso de no poder repetir la vida de artista truhán, de canalla genial, que conocí en las memorias de Benvenuto Cellini. Vidas leídas con deseo desmesurado, con desafiante energía, como andando frente a un espejo ustorio. Qué otra cosa es una lectura verdadera sino exponerse por entero al calor de la vida concentrada en signos.

Así vagué por las calles de una fría ciudad nórdica de fines del siglo XIX, tan lejana de mi vida tropical y a la vez tan real para mis tribulaciones, hermanas de las que había vencido un personaje sin nombre, que por eso mismo podía llevar el mío o el de Hamsun.

Dos términos dejó en mí aquella lectura de hambriento: Cristianía e Ylajali, ciudad y mujer fundidas una en otra. Y entre ambas un valor: el de la dignidad edificada sobre vicisitudes.

No lo sabía entonces, pero más tarde me dijo Faulkner que sólo hay literatura ahí donde autor y lector pueden perder o ganar algo valioso. Lo demás es entretenimiento. Con Hambre gané la certeza de que en el mundo había lugar para mi sublevación contra todo lo que intentara degradarme.

Todos libramos esa lucha en su momento —¿o es perpetua?— pero unos dotados de las armas completas y otros solamente con la propia estima, que principia en una gruesa fuente de orgullo y termina llamándose indignación. Cuando los fantasmas vagamente anunciados se hacen monstruos cotidianos de fisonomía precisa, valioso es el llamado a la resistencia.

Hay irremediable moralidad en ese protagonista que una y otra vez rechaza las salidas gratuitas, porque las identifica con la humillación. Puede ser sospechoso de cierta vocación por la morbosidad, si morboso es persistir y subsistir en el padecimiento. Pero más allá de la lección moralista —qué lección no lo es— Hambre significó en mí varias propuestas para un aprendiz de escritor.

La plena percepción del mundo sensorial es ejercicio constante de esa primera persona con la que Hamsun atraviesa todo el libro, y es solamente por medio de esa percepción, con su caudal de obsesiones y misterios no siempre resueltos, que accede a otra dimensión existencial. Accede a estremecedores descubrimientos hechos muchas veces desde aparentes banalidades, o desde los castigos que le inflige su larga batalla contra la privación, sin desembocar necesariamente en desproporciones místicas.

El esfuerzo por apropiarse de ese otro territorio lo lleva siempre a la tentación de crear la palabra que llene algún vacío del lenguaje, al grado de comprometerse en una lucha por nombrar las cosas hasta entonces innombrables. Con esa vehemencia busca “la palabra que fuese bastante negra, que pudiera ennegrecerme la boca cuando la pronunciara”.

También me nutría la ocasional irreverencia surgida de la reflexión más que del resentimiento, o del impulso parricida en que vive todo joven. Me fascinaba leer que la conciencia es invención de los renacentistas, y particularmente de “aquel profesor de baile llamado Shakespeare”.

Todo esto es valoración sobrepuesta, y quizás superflua. La verdad entrañable es que yo tenía tanta hambre como el protagonista de Hambre, y tanta decisión de mantenerme “honrado en medio de tanta miseria”. Su condición era la mía, y perfectamente podía acompañarlo y suplantarlo acaso en su aventura por las calles de Cristianía, tras los diez öre necesarios para comprar la vela que le permitiese continuar su dudoso escrito, o mejor todavía, la presencia de Ylajali, la más hermosa respuesta a la soledad que podía darse un desamparado.

Fue una lectura que para mí trascendió los límites de lo bibliográfico y recayó en una recién nacida. Era la primogénita de un semi–protector, a quien otro fervoroso lector de Hambre y yo fuimos a visitar con el deliberado propósito de bautizar a su hija en un rito de padrinos espontáneos. A falta de un imposible regalo en especie, como opulentos donadores presentamos el nombre que más embellecería a la niña, a la mujer, un regalo para toda la vida: Ylajali, que era enunciar en sólo cuatro sílabas la delicadeza y la audacia, lo reprobable y lo adorable, la inteligencia y la generosidad, el castigo y el premio, la ilusión y el desastre, en suma, los atributos de un “arquetipo” de mujer, la creación de Hamsun depositada junto a una cuna, con suprema irresponsabilidad de nuestra soltería, porque a fin de cuentas un nombre puede ser un destino.

Cristianía volvió a llamarse Oslo en 1924. Hambre había sido publicada en 1888. Posiblemente la Calle de Lutines, la Torre del Castillo, la Calle de la Travesía, la Plaza del Ferrocarril, y todo el escenario recorrido por la soberbia de aquel obstinado, sean nada más que difuntos antepasados del plano actual de Oslo. La literatura ha erigido muchas ciudades; sin embargo, ninguna tan real para mí como la del adiós a “aquella Cristianía en que con toda claridad brillaban las ventanas de todas aquellas viviendas, de todos aquellos hogares”.La vi desde el Café Oplandsk, desde el fiordo, desde la Plaza de San Olaf, en cuyos altos sigue viviendo Ylajali, y baja iluminando la Calle de Karl Johan, pasa junto a este pobre sentimental, lo provoca con su desfachatez y su suavidad. Más aún, en Cristianía seguirá residiendo mi primera convicción de que el poder de los poderes es la dignidad.